造血細胞移植後のアデノウイルス感染症のお話

アデノウイルスは健康な人(特に小児)では流行性角結膜炎(はやり目)や咽頭結膜熱(プール熱)を起こすウイルスとして知られていますが、多くは自然に治るためあまり問題にならないウイルスです。しかし、造血幹細胞移植(骨髄移植など)を受けた人では、重症化する可能性が高く、死亡につながることもある重大な感染症です。

発症の実態

発症は免疫力が無いあるいは低い状態である移植後100日以内が多く、日本国内では年間100人以上が発症しています。

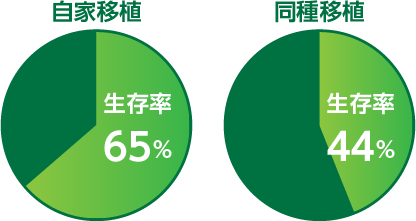

また、自家(自分の細胞を使う)移植と、同種(他人の細胞を使う)移植では、同種移植での発症が多く確認されています。

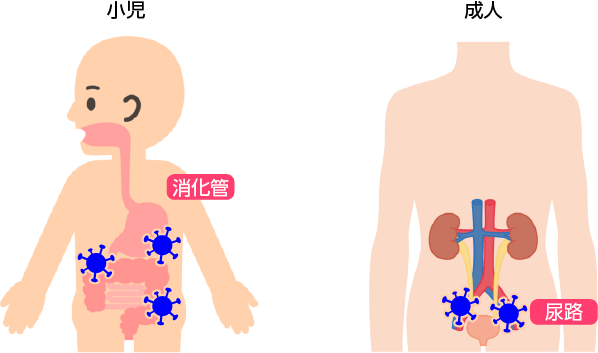

感染部位は、日本も欧米も、小児は消化管が多く、成人では、日本は9割が尿路(膀胱など)ですが、欧米では消化管が多くなっています。これらの感染部位の違いはアデノウイルスの種類(型)の違いに起因している可能性が知られています。

どんな人がかかりやすいのか(リスク因子)

発症リスクが高いのは以下のような条件を持つ人です。

発症後の見通し(予後)

アデノウイルス感染症を発症すると、たとえ軽症でも死亡リスクが高まります。

1年生存割合は、自家移植後で65%、同種移植後で44%と差があります。

発症の重要度や患者さんの基礎状態によって、生存割合に大きな差が出ます。

治療の現状と課題

2025年時点で、アデノウイルス感染症に対して承認された治療薬は存在しません。したがって、日本では多くの患者さんに対して「対症療法」(症状を和らげる治療)のみの対応になっています。

海外の企業が細胞療法の開発を進めていましたが、有効性を示すことができず細胞製剤の承認に至りませんでした。海外で使われているシドホビル(未承認)は一定の効果はありますが、腎毒性が大きいため使用には注意が必要です。

腎毒性が少ない新薬として期待されているのが、ブリンシドホビルです。現在、シンバイオ製薬では消化管毒性が少ない注射剤でのブリンシドホビルの臨床試験を進めています。

まとめ

アデノウイルス感染症は、造血幹細胞移植後の患者さんにとって命に関わる重大な合併症です。現状では治療法が限られており、感染予防策や早期発見、免疫力の回復がカギとなっています。今後の治療薬や免疫療法の開発が強く望まれます。

出典

稲本賢弘先生

藤田医科大学 造血細胞移植・細胞療法学 教授

第85回日本血液学会学術集会 感染症EL1-45より